금 가격 2005–2025: 실질금리·달러·인플레이션으로 읽는 사이클

금 이야기를 '공식'처럼만 들으면 어렵게 느껴지죠. 그래서 이번엔 한 편의 이야기처럼 풀어볼게요. 읽으면서 머릿속에 단순한 계기판 하나를 떠올리면 됩니다. 계기판에는 큰 바늘 두 개와 조연 네 명이 등장해요.

1. 금의 계기판—두 개의 큰 바늘

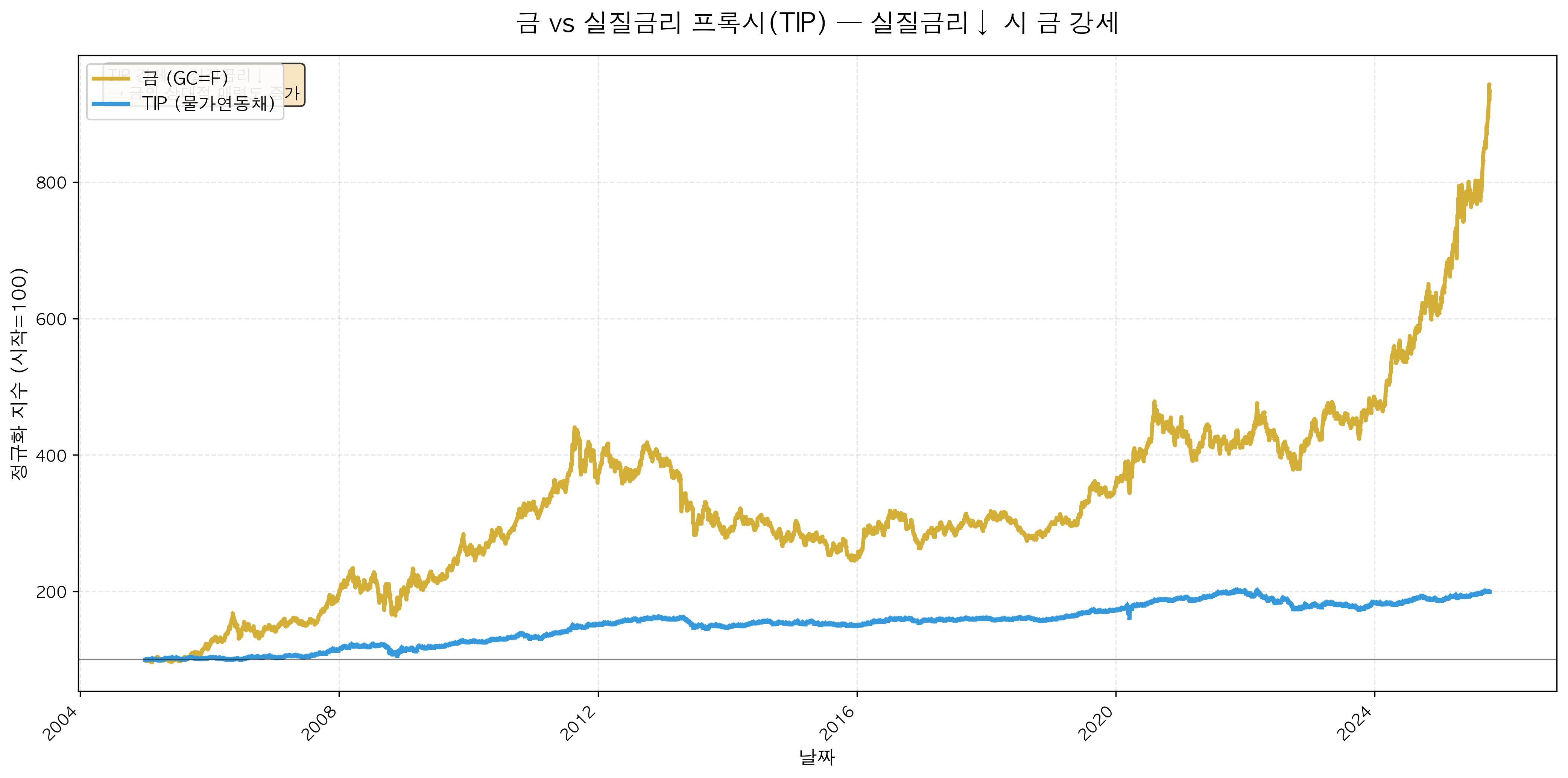

첫 번째 바늘은 실질금리입니다. 교과서식으로 쓰면 "명목금리 – 인플레이션 기대"지만, 더 쉽게 말하면 "돈을 굴렸을 때 남는 알맹이"예요. 이 알맹이가 작아질수록(실질금리 ↓) 금은 상대적으로 매력적으로 보입니다. 이자를 안 주는 금도 "비슷한데 더 안전한 보관함"처럼 느껴지니까요. 반대로 실질금리가 올라가면(↑) 금의 매력은 줄어듭니다.

두 번째 바늘은 달러의 힘이에요. 금은 달러로 표시되니, 달러가 강하면 달러 밖의 세상 사람들에겐 금이 더 비싸게 느껴져요(수요 ↓). 달러가 약하면 그 반대죠(수요 ↑). 단, 큰 위기 때는 예외가 생깁니다. "현금(달러)"과 "보험(금)"을 동시에 챙기려는 마음이 커져 두 자산이 함께 오르기도 해요.

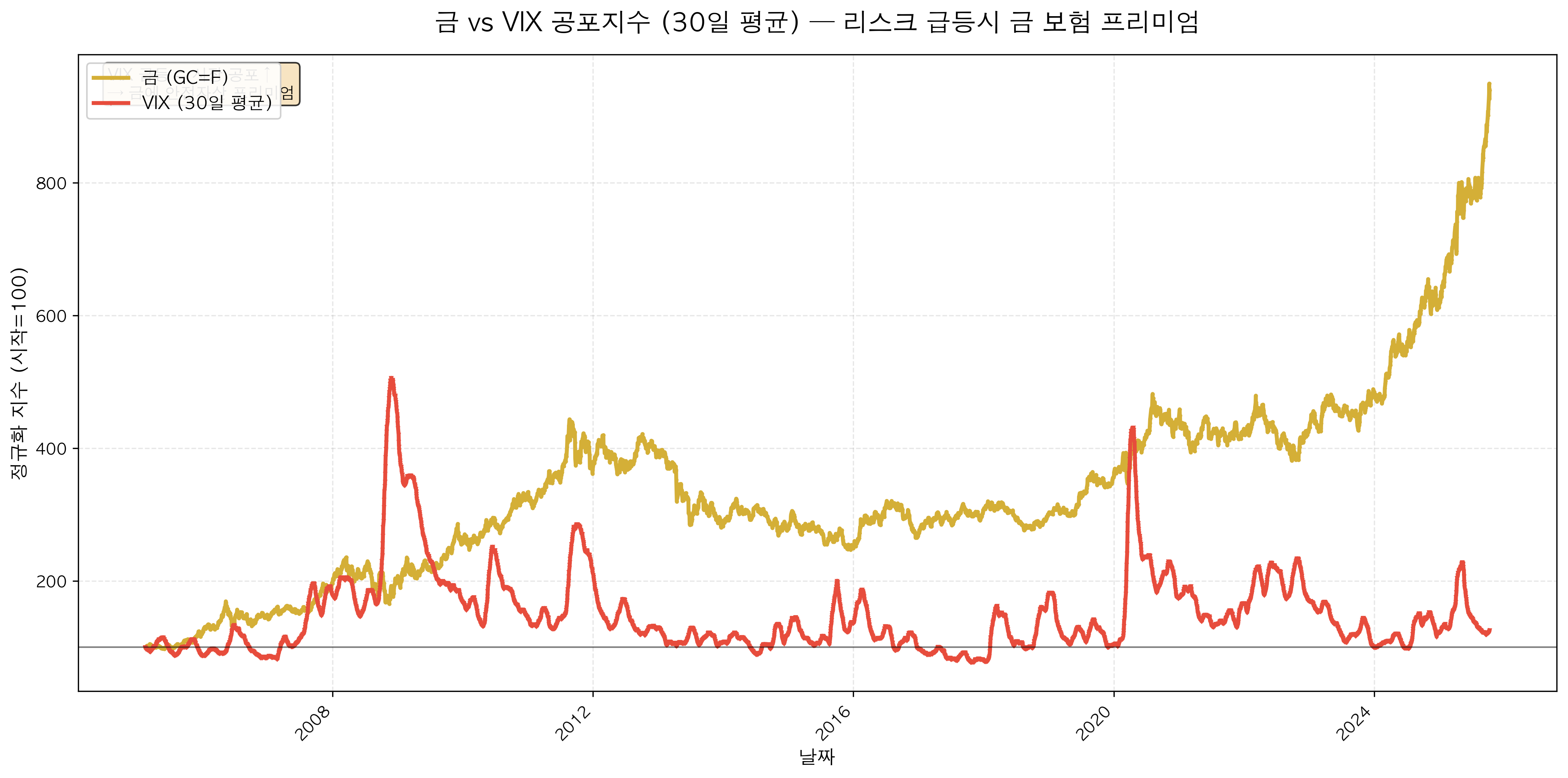

이 두 바늘이 금의 큰 방향을 정하고, 여기에 리스크(전쟁·금융불안), 인플레이션의 '놀람', 중앙은행의 느린 매입, ETF 같은 투자자금의 빠른 출입이 가속 페달과 브레이크를 밟습니다.

2. 20년 타임라인—장면 전환처럼 따라가 보기

2005–2007: "문이 열리다"

이 시기는 새 판이 깔리던 때였습니다. 원자재가 전반적으로 강했고, 달러는 약해졌죠. 포트폴리오에 금을 조금 담아두자는 흐름이 퍼지면서, 금은 오랜 박스권을 뚫고 올라옵니다. 실질금리도 높지 않았고 달러도 약한 편—두 바늘이 동시에 금 편을 들어줬던 구간이죠.

2008–2011: "위기의 시대, 금은 피난처"

금융위기가 덮치자 전 세계가 제로금리와 양적완화로 급선회합니다. 실질금리가 가파르게 내려가고, 시스템 리스크가 커졌죠. 사람들은 "어떤 건 망해도 금은 금이다"라고 생각했습니다. 안전자산 선호가 폭발하며 금은 당시 사상 최고가(약 $1,920)까지 치고 올라갑니다. 낮은 실질금리 + 달러 약세 + 커진 공포의 조합이 만든 전형적인 금 강세 장면이에요.

2013: "한 마디에 뒤집힌 판, 테이퍼"

연준이 완화를 줄이겠다는 신호(테이퍼링)를 보내자, 시장은 번개처럼 계산합니다. "앞으로 이자 받는 자산이 더 유리하겠네." 금은 **연간 –28%**라는 아픈 성적표를 받습니다. 실질금리가 고개를 들고 달러가 강해지며, 금 ETF에서 환매가 쏟아졌죠. 두 바늘이 동시에 금의 반대편으로 간 대표적인 장면입니다.

2014–2018: "긴 숨 고르기"

이 구간은 로울러코스터라기보다 시소에 가깝습니다. 미국 경기가 회복되고 금리 인상이 이어지면서 실질금리는 우상향, 반면 중간중간 지정학 이슈가 불거질 때마다 안전자산 수요가 반짝 켜집니다. 달러가 강해질 땐 눌리고, 불안이 커지면 튀어 오르는 진자 운동이 이어졌죠. 큰 추세보다는 박스권에 가까웠습니다.

2020: "팬데믹, 실질금리를 거의 0으로"

코로나19가 세상을 멈춰 세우자, 각국은 다시 초완화로 방향을 틉니다. 실질금리는 바닥 가까이, 사람들의 불안은 천장 가까이. 게다가 달러도 한동안 약해졌죠. 금은 마침내 $2,000 벽을 넘깁니다. "금리 ↓ + 달러 ↓ + 공포 ↑"라는 교과서적인 강세의 재현이었어요.

2022: "전쟁·고물가·그리고 중앙은행"

러시아-우크라이나 전쟁과 높은 물가가 겹치며, 안전자산 선호는 재점화됩니다. 그런데 이번 사이클의 차별점은 중앙은행의 본격적인 순매수예요. 외환보유액을 달러 일변도에서 다변화하려는 의지, 제재 리스크를 의식한 전략이 겹치면서, 느리지만 무거운 손이 금의 하방을 단단히 받치기 시작합니다. 단기엔 흔들려도 바닥이 점점 높아지는 느낌—바로 이 효과입니다.

2023–초 2025: "계단식 신고가"

인플레이션이 진정되는 조짐이 나오자, 시장은 다음 질문을 합니다. "언제쯤 금리를 내릴까?" 그 기대가 커질수록 실질금리의 향후 경로는 다시 내려가는 쪽으로 기울고, 중앙은행의 매입은 계속됩니다. 여기에 구간별로 ETF 자금이 들어오면, 금은 한 칸, 또 한 칸 계단을 밟듯 신고가를 경신합니다.

2025: "$4,000을 스치다—골드 FOMO"

정치·지정학적 불확실성이 커지고, 완화 기대가 남아 있는 가운데, 달러가 약해지는 타이밍이 포개지자, 시장은 마지막 스위치를 킵니다. "놓치면 안 돼(FOMO)." 금은 처음으로 $4,000 선을 넘깁니다. 물론 그런 날은 늘 그렇듯 변동성이 크고, 차익 실현도 빠르게 나와요. 하지만 큰 그림은 분명합니다. 실질금리와 달러라는 두 바늘 + 공포와 공식 수요라는 두 손이 같은 방향을 밀어 준 결과였다는 것.

3. 이 장면들을 관통하는 법—생각의 순서

이제 뉴스를 볼 때, 이렇게 스스로에게 물어보면 좋아요.

-

지금 실질금리는 어디로 가고 있지? TIPS 금리(실질금리의 대표 지표)가 내려가고 있다면, 금에 바람이 불고 있을 가능성이 큽니다.

-

달러는 강해지고 있나, 약해지고 있나? 달러가 약하면 해외 수요가 더해지고, 강하면 금이 눌리기 쉽습니다.

-

리스크는 커졌나, 작아졌나? 전쟁·제재·금융불안 같은 말들이 헤드라인을 장식한다면, 단기적으로 금에 '보험료 프리미엄'이 붙습니다.

-

돈은 어디로 들어오고(혹은 나가고) 있나? GLD 같은 금 ETF로 자금이 유입되면 추세가 강화되기 쉽고, 대규모 환매가 나오면 반대로 꺾일 수 있어요.

-

중앙은행은 요즘도 사고 있나? 이건 금의 바닥을 천천히 끌어올리는 힘입니다. 오늘 당장 가격을 움직이진 않아도, 내일의 지지선을 바꿔 놓습니다.

4. 마지막으로, 한 장짜리 기억법

- 금은 두 바늘(실질금리·달러)이 방향을 정하고,

- 두 손(공포와 공식 수요)이 가속과 지지를 담당합니다.

- 그 위에 투자자금의 물살(ETF 유입·환매)이 단기 파도를 만들죠.

이 틀로 지난 20년을 다시 보면, 2011년 고점도, 2013년 급락도, 2020년의 재도약도, 2025년의 기록 경신도 모두 한 문장으로 정리됩니다. "실질금리와 달러가 어디를 가리켰는지, 그리고 그때 사람들의 마음(리스크)과 큰손의 의지(중앙은행)가 어느 쪽에 서 있었는지."

Comments (0)

No comments yet. Be the first to comment!